「空家の活用」について!!第2弾!!

投稿日:2025.04.01

新築不動産部 宅地建物取引士&住宅ローンアドバイザーの近藤です。

(前回のブログはこちらから)

最近、特に多くの相談を受けるテーマの一つが「空き家の活用」です。

空き家の問題は、所有者にとっても地域にとっても重要な課題です。

今回は、空き家の活用方法について具体的にご紹介します。

空き家の活用方法

空き家をどう活用するかは大きく分けて2つの方法があります。

1. 建物を残す(空き家を活かす)

2. 建物を解体する(空き家を仕舞う)

1. 建物を残す(空き家を活かす)

空き家を利活用する方法にはさまざまな選択肢があります。

例えば:

• 物置として利用

• 店舗への改装

• 賃貸住宅や民泊施設として利用

また、空き家を他の人に売却することも一つの選択肢です。

これにより地域の活性化が期待されます。

活用には資金が必要となりますが、自己資金や自治体からの補助金、

場合によってはクラウドファンディングや金融機関からの融資を活用することができます。

2. 建物を解体する(空き家を仕舞う)

空き家を利活用するのが難しい場合、解体して土地として活用する方法もあります。

具体的な活用方法には:

• 資材置き場や家庭菜園として利用

• 土地を貸し出す

• 駐車場として整備

• 太陽光発電を設置して売電収入を得る

土地を更地にして売却することも可能です。

空き家の活用における資金調達

空き家の活用や解体には費用がかかります。

自己資金や自治体の補助金で全額を賄うことが難しい場合、

クラウドファンディングや金融機関から融資を受けることが有効です。

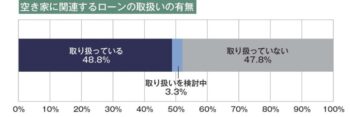

住宅金融支援機構の調査によると、約半数の金融機関が空き家関連のローンを取り扱っています。

これらのローンでは、改修費用や解体費用をカバーでき、

融資額は通常500〜1,000万円、借入期間は10〜15年程度です。

一部のローンには、自治体の支援を受けることで金利引下げがあるものもあります。

空き家対策の重要性

国土交通省によれば、使用目的のない空き家は今後も増加する見込みで、

空き家対策の重要性は今後さらに高まると考えられています。

「住まいのエンディングノート」の活用

空き家をどのように活用するかは、所有者やご家族間での話し合いが必要です。

家族で「住まいのエンディングノート」を作成し、

将来の活用方法や処分方法を話し合うことをおすすめします。

このノートは、家系図や不動産の権利関係、遺言書の有無などを記録し、

空き家の活用に関する情報も整理できます。

最後に

空き家の活用方法にはさまざまな選択肢があり、地域に貢献する可能性も大きいです。

お困りのことがあれば、ぜひ株式会社オオサワ創研までご相談ください。

住まい作りだけでなく、不動産の活用についても専門のスタッフがワンストップでサポートいたします。

ホームページやお電話でお気軽にお問い合わせください。

不動産部 近藤